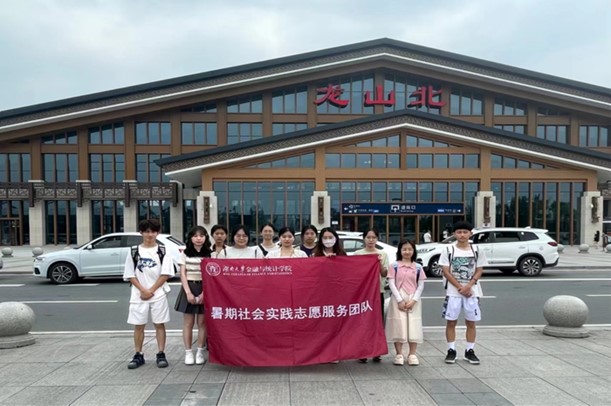

近年来以习近平同志为核心的党中央对非遗保护工作高度重视,非物质文化遗产作为中华优秀传统文化的重要组成部分,越来越多地引发社会关注。然而,在非遗传承与保护的过程中,一旦脱离了乡村这片土壤,尽管有色有香,但却失去了根。非遗的价值在乡村振兴的过程中得以完善发展,非遗的保护与传承也为乡村振兴注入活力。因此,金融与统计学院有“织”青年三下乡调研团队于7月2日来到龙山县开展实地调研,以土家族织锦为调研对象,探究非遗的传承与创新路径,及其与乡村振兴的融合之策。

7月2日下午,有“织”青年团队来到了龙山县惹巴拉景区开展实地调研,这里是土家族聚集区,包括捞车河村和梁家村的部分村寨。通过与当地村民的交谈和对村子全貌的考察,团队得知当地虽为土家族织锦的发源地,织锦发展却较为受限。村寨以其鲜明的民族特色,优美的自然风光而着重发展旅游业。走访过程中团队偶遇一位民宿老板,他的民宿——遇见西兰卡普,是典型的“非遗+旅游”的运营模式,民宿老板带领团队参观了民宿,大家第一次切实欣赏到土家织锦的魅力,也简单了解了土家织锦近年来发展持续向好的现状。

7月3日,团队部分成员参观土家织锦陈列馆,并采访织锦世家的国家级传承人刘代娥,另一部分成员去采访当地居民和村委会,调查土家织锦在民间的传承与发展。团队在土家织锦陈列馆中了解到,土家织锦自新中国成立以来逐渐走出大山,走出国门。许多织锦艺人开办研学基地、私人工厂传承土家织锦,开拓织锦销路,带动妇女就业。如今土家织锦既是土家人的名片,又是脱贫攻坚振兴乡村的重要产业。在采访织锦技艺国家级代表性传承人刘代娥老师的过程中,团队了解到,土家织锦推陈出新,革故鼎新。其中包括图案、用途、硬件设施等方面的完善和发展,创新出来的织锦产品可谓琳琅满目。刘代娥老师说:“国家给予我们传承人津贴,我们就理应坐好传承人这个位置。”她创办研学基地,对于想要学习织锦的妇女来者不拒,培养众多织锦能手的同时有效带动就业,推动经济发展。

团队又来到前日拜访过的黎明村民宿老板的家中,对土家族织锦艺术、村子概况及旅游业发展状况进行深入采访,团队得知织锦的用途逐渐由实用性转变为观赏性,许多游客乐于为艺术买单,因此将民宿和土家织锦结合,收入可观。同时,民宿老板的表姐,也是一位民间织锦传承人,团队在与民宿老板及其表姐的交谈中,得知目前手工织锦除了个人摆摊售卖之外,也可以与县上工厂对接,以此提高销量。愈发广阔的市场吸引更多人持续参与到织锦的制作中。同时,县政府引导工厂举办技能大赛,推动织锦技艺的不断提高。团队在此次访谈中发掘出“织锦+民宿”这一模式,这是一种既能体现土家族特色文化吸引游客,又能切实向游客宣传织锦技艺的一种营销方式,是传承非遗过程中十分值得借鉴的一环。

图为有“织”青年团队采访“遇见西兰卡普”民宿老板

7月3日下午,团队又来到村委会拜访村书记,对织锦与旅游业的相关政策进行访谈,团队了解到上级政府和村委会对于织锦的支持政策较少,仅有国家对国家级非遗传承人的表彰与津贴。村委会将发展重点放在了旅游业上,包括基础设施的建设、新型旅游项目的开发、给予从事旅游服务业居民的培训机会和补贴等,有效提高了就业率,积极响应国家脱贫攻坚政策。由此可见织锦在村内的发展,主要由非遗传承人带头,村内只是给予一定程度上的帮扶。通过与我们的交谈,村委会也意识到了发展上的不足,决心在土家织锦方向发力,统筹规划“非遗+旅游”的发展模式,在保护非遗的同时助力乡村振兴。

图为有“织”青年团队采访村书记

在总结了村寨里土家织锦的发展困境及现存问题后,团队希望考察土家织锦在县城中的发展状况,探寻土家织锦的传承与发展在乡村与县城这两种不同的环境之中的区别和联系。7月5日,有“织”青年团队来到了龙山镇西兰卡普大酒店也就是叶氏土家织锦传习所的所在地,参观土家织锦展厅和织锦车间里的传习人员制作织锦产品,这是一个系统的生产车间,也是一个非遗传习基地,每一个女工都是非遗的传承者。在与叶氏土家织锦传习所的创始人叶丽萍女士进行交谈后,我们了解到,如今的土家织锦传习所是由一个小小的工坊演变而来的,历经疫情的冲击,时代的抛弃,最终在政府的帮扶下成功建造了一个专业织锦工坊,并且搭建了一个包含织锦、苗绣等湖南本地文化遗产展示与售卖的平台。在开设工坊的几年间,工坊与当地学校合作,把这门传统技艺传承给更多的年轻人;同时招贤纳士创新发展,促进古老的艺术更好的地迎合时代需求;校企联合,拓宽销售渠道,维持稳定发展;文旅结合,非遗产品借着旅游业的东风,扶摇直上。叶氏织锦传习所是一个土家织锦传承发扬的缩影,从它的身上,团队体会到土家织锦的永续传承离不开国家政府的支持、社会各界的关注、传承人的坚守,还有每一个热爱非遗的人。同时,团队得出了乡村中的织锦发展较为受限,需要进一步拓展县城市场的结论。

图为有“织”青年团队参观织锦工坊

7月6日,团队成员去往织锦工坊亲身体验土家织锦。在体验过程中与织锦女工交谈得知她们的待遇和从事土家织锦相关工作的故事。其中一位女工说:“这个工作相对自由,领导也很通情达理,只有订单较急的时候才需要加班,准时下班不耽误照看孩子。”多数女工为家庭妇女,织锦是她们从小耳濡目染的手艺,将织锦作为职业不仅能够在照顾家庭的同时增收,更能够传承非遗,她们觉得这份工作价值非凡。

当天下午团队成员来到龙山县文化馆拜访土家织锦行业协会的李会长,对协会概况、织锦技艺发展痛点及未来发展方向展开访谈。在访谈中团队了解到,协会是由全国范围内从事土家织锦生产、研发、销售的企业和个人组成的民间团体,旨在搭建信息交流、资源共享的平台。协会的工作内容主要包括对织锦市场进行调研分析,是联系政府、企业、资本三方的桥梁。李会长明确指出,下一步的工作重点在于建立起全国统一的行业标准,包括质量标准和工艺规程标准,此外便是加强宣传力度和提高创新水平。

在与李会长的交流中,团队清晰地了解到目前织锦传承发展中面临专利保护工作难点,缺乏兼备绘画素养与工艺技能的人才,从事织锦行业的工人年龄都偏大,鲜有年轻人加入,创新活力不足等问题。为保证织锦永续传承发展,应弱化人工纺织特色与规模发展之间的矛盾,明确品牌定位。李会长将织锦未来产品定位形象地比作金字塔结构:生活用品是坚实的基座,高端工艺品在尖端。生活用品逐渐工业化,高端工艺品坚持人工纺织。同时,应加大宣传力度提高大众对织锦技艺的知晓率与认可度。之前团队发现的“非遗+旅游”的发展模式也是现在多数乡村所提倡的文旅结合模式也正在逐步实施。例如,张家界依赖自身强大旅游业基础,在天门山和武陵源之间建立土家织锦基地。也可以通过让客户自主定制图案增强趣味性从而吸引游客。

在此次调研活动中,有“织”青年团队折服于土家织锦的魅力无限,动容于非遗传承人的不忘初心。分析非遗发展困境,发掘非遗传承潜力,探寻创新发展路径。通过此次调研,团队成员深刻意识到作为有志青年,应该发挥自身价值,积极投身于非遗创新传承和乡村振兴实业之中。

图为团队成员体验织锦

责任编辑:孙超杰